在贵州省社会科学院学科建设工作会议上的讲话

(2024年7月23日)

黄 朝 椿

今年是我院发展史上重要的一年,我们坚持“三有科研”理念,正在修建“科研高铁”,目的是把发挥智库作用提升到一个新的水平,为中国式现代化贵州篇章提供更好的智力支持。

我们已经取得了一些成绩,主要体现在:一是,大家都动起来了,工作方向明确,干事激情高涨,科研成果丰硕,开始重视科研方法,有的同志说有了科研的成就感、获得感;二是,作为智库的作用发挥出来了,述学立论,咨政建言,形成一批高质量成果,有效发挥了省委、省政府智囊团、思想库作用;三是,开始有一些社会影响力了,不少部门和单位主动来寻求智力支持,社科院专家学者在政府部门咨政会、各类学术研讨会、省里主要新闻媒体的声音和镜头越来越多。

我们的确取得了一些成绩,但是,“这只是万里长征走完了第一步”,我们的工作,离省委、省政府的要求还远,离社科院自己的愿景目标还远,离专家学者和全院职工的期望还远。

这些差距的存在,背后是学科建设的滞后。为此,需要我们好好分析、定位社科院的机构性质,也就是要弄清楚社科院究竟是一个什么样的机构?从比较的视角:

第一,与社会智库比,社科院属于政府智库。根据有关职责规定,“贵州省社会科学院是贵州省哲学社会科学综合性研究机构”,目标是当好省委、省政府“思想库”“智囊团”,建设“全省哲学社会科学综合研究中心”和“西部地区领先的知名智库”。因此,社科院本质上是一个“智库”,是政府背景的“智库”。

第二,与普通高校比,社科院除了述学立论,还要咨政建言。高校主要从事理论研究特别是基础理论研究,社科院的研究属于应用型研究,有直接咨政建言的职责。尽管高校和社科院都要搞学科建设,但高校的学科以专业为基础,要服务于教学,而社科院的学科可能没有专业支撑,主要服务于咨政建言工作。

第三,与政府研究机构比,社科院的资政建言要有学理基础。政府研究部门也主要从事咨政建言工作,但是,社科院咨政建言需要学理支撑。背靠学科建设,面向咨政建言,既要有理论的支撑,又要提出建设性的咨政建言对策,这是社科院咨政报告的特点。

通过上述对比,我们可以发现,社科院处在政府研究机构、普通高校、社会智库之间,是一个三角形的“中间地带”,要围绕中心、服务大局,通过学理支撑,做好知行合一、理论联系实践的文章。这也启示我们,一方面,如果离开了党委、政府的中心工作,社科院不如社会智库;离开了理论支撑,社科院不如政府研究部门;离开了应用研究,社科院不如普通高校。另一方面,如果能够科学借鉴政府研究机构、普通高校、社会智库的工作,我们集成优势、消化创新,社科院就能形成独一无二的核心优势。

找到了地方社科院的性质和职责定位,我们就能朝着正确的方向前进,也才能认清我们工作的瓶颈是什么、短板在哪里、差距有多大!

近来,我深深感到,我们推进“围绕‘四新’主攻‘四化’研究工程”的难度在加大,似乎在“爬坡过坎”的路上,有点“力不从心”的感觉。为什么会这样呢?最大的短板、瓶颈、差距就是学科建设的滞后。相对于我们现在的咨政建言任务,已有学科建设有点“小马拉大车”的样子,支撑不起、支撑不住现有科研工作。学科建设、咨政建言是地方社科院“车之两轮”“鸟之两翼”,学科建设滞后,咨政建言也将难以前行。正是在这样的情况下,院里决定用更大的力度加强学科建设,专门召开会议从思路、举措、保障等方面为学科建设加油助力。

地方社科院的学科建设,接下来要回答的问题是:怎么建?谁来建?建成什么样子?

根据360AI的定义:“学科建设是指在高等教育机构中,对特定的学术领域进行规划、投资和支持,以提升其科学研究、教学质量和社会服务能力的过程。它涉及到多个方面,包括学科结构的优化、科研条件的改善、师资队伍的建设、实验基地的建设和课程内容的更新等。”

由上述定义可见,学科建设主要在高校。作为地方社科院,我们的学科建设一定既与高校有一致性、共性,也有社科院的特殊性、个性。具体到贵州省社会科学院,科研基础、科研条件都是有限的,学科建设不能离开社科院的职责比照高校泛泛而谈,不能离开贵州的实际比照兄弟社科院泛泛而谈,不能离开现有科研基础和科研人员专业背景比照学科建设的一般要求泛泛而谈。

基于“三个不能离开”的原则,贵州省社会科学院的学科建设,要定位在“三个紧紧围绕”上来。

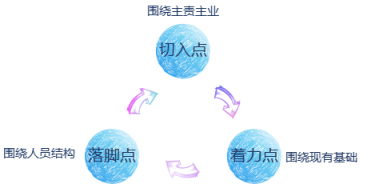

一是紧紧围绕主责主业搞学科建设。贵州省社会科学院是省里的高端智库,是省委、省政府的智囊团、思想库。那么,作为高端智库需要什么学科支撑,我们就重点建设什么学科;服务省委、省政府需要建设什么学科,我们就重点建设什么学科。我们要用职责、需求来定位、倒推、倒逼学科建设。这就是地方社科院学科建设的“切入点”,要围绕这个定位来找方向。

二是紧紧围绕现有基础建学科。贵州省社会科学院现有“7+7”学科(7个重点学科,7个培育学科),都是源于各研究所历史积淀,在多年的建设中,有了很好的基础,也出了不少成果。现在就是要进一步聚焦,立足贵州实际,跟踪理论前沿,找到学科建设的“着力点”,久久为功,把学科建设抓实,让其在科研工作中使得上劲。

三是紧紧围绕科研人员的专业知识结构建学科。社科院没有高校那么多专业,更没有那么多科研平台和科研人员,不可能先设计一个学科再来招兵买马。我们是“有限智库”,不能也无法“包打天下”,只能根据已有人才和专业结构来谋划学科建设,加长“长板”而不是补齐“短板”,不搞“大而全”“小而全”,要搞“小而精”“专而精”,把学科建设落实到科研人员的政治能力、理论水平、专业素养上,这是学科建设的“落脚点”。

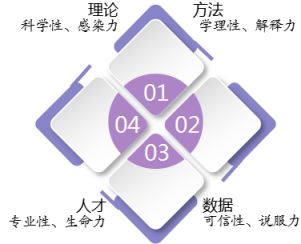

综合起来,地方社科院学科建设的目标,可以具体指向“理论+方法+人才+数据”四个要素:

(1)理论——是各专业、学科需要的科学知识和知识体系,用于解释自然现象、社会现象或者某一学科的基本原理。有了理论支撑,社科院的咨政建言,研究、阐释、宣介党的理论和路线方针政策才有科学性、感染力。

(2)方法——根本上是马克思主义思想方法,是习近平新时代中国特色社会主义思想蕴含的思想方法,也包括社会科学研究的一切有用的工具方法、人工智能方法。有了方法,咨政建言才有学理性、解释力。

(3)人才——要以马克思主义为指导,坚决拥护“两个确立”,坚定做到“两个维护”,准确理解、领会、执行党的理论和路线方针政策,有运用专业知识进行研究、阐释、宣介的能力。培养出人才,咨政建言才有专业性、生命力。

(4)数据——就是夯实学科基础,要储备相关学科全面、系统的理论知识、经验数据和研究成果,形成既有厚度也有广度的知识库,依托这些数据,通过理论和方法不断推出新的成果。有了数据,咨政建言才有可信性、说服力。

当然,学科建设有其自身的客观性、规律性、科学性,推进学科建设也一定有多种路径,但无论怎么理解,也无论在哪里用力,作为地方社科院,学科建设不能“空对空”,不能成为“空中楼阁”。实现了提升理论、掌握方法、培养人才,夯实了科研基础能力,学科建设就算是有了实实在在的成效。