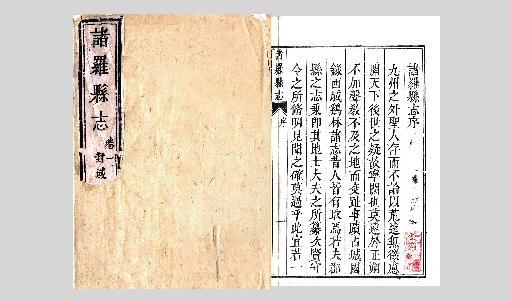

《诸罗县志》国图藏清康熙五十六年(1717)刻本(资料图片)

提要:出生于贵阳花溪的周钟瑄,年九十犹手不释卷。每训子孙曰:“独行不愧影,独寝不愧衾,我生平得力在此。”台湾学者连横在其所著《台湾通史》里曾特别为周钟瑄列传,称其“性慈惠,为治识大体”。

周钟瑄(1671—1763),字宣子,贵州贵筑人。康熙十年(1671),周钟瑄出生于贵州白纳长官司骑龙寨(今贵阳市花溪区黔陶乡骑龙村),康熙三十五年(1696)考取举人,历任福建邵武知县、台湾诸罗(今中国台湾嘉义市)知县、山东高唐知州、员外郎(管台湾事)、荆州知府等职,为官数十载,政绩颇多,享有政声。

花溪周氏家世显赫,人才辈出,先祖周朝聘原籍江西吉安府庐陵,入黔始祖周可敬随傅友德征南入黔,因征剿“九股洞箐”有功,后被封为白纳长官司正印长官;祖父周宏稷曾任崖州知州,清代著名学者周渔璜与周钟瑄乃是叔侄关系,但作为叔辈的周钟瑄,其实比周渔璜还要小6岁,因才华不相伯仲,两人被并称为“二周”。

康熙三十五年(1696)周钟瑄举于乡,为丙子科乡试亚元,次年赴京参加会试却铩羽而归。考场失意后,他便离开故乡,先后在山西督学高其倬、江南督学张志尹、顺天督学周起渭处为幕僚,深为当时名流人物所赏识。

到康熙五十一年(1712),周钟瑄才补官选授福建邵武知县,到任方才3日,他就捐出自己的俸银,购入民房及空地来扩建文庙,又出资修葺两宋名臣忠定公李纲的祠堂。当地有“红袍银”陋规,即凡被判处死刑的犯人,其行刑时所备的红衣,还要再缴银子,名为“红袍银”。周钟瑄认为既然已将犯人处以极刑,还要责令其家人出具银两,实在有悖情理,便上报巡抚衙门恳请废止,得到巡抚满宝的应允,此般陋习方才革除。

两赴台湾 因地施政

周钟瑄一生两赴台湾,在台湾共任职6年,并与之结下不解之缘。

他先于康熙五十三年(1714)出任台湾诸罗(今中国台湾嘉义市)知县,彼时诸罗县文教不兴,十分荒凉落后,据相关史料记载,周钟瑄到任之时的诸罗县“无城廓,县署仅破屋三间,附县居民不满三十家,无庙亦无学,春秋上丁,辄结棚以祀先师,事竣则撤之。先师及诸贤诸儒木主,咸置于篓面藏之”。周钟瑄到来后,才主持建学宫、修城隍、筑木城,使得县城面貌焕然一新。

当时的诸罗无人开垦田地,也没有便于灌溉的渠堰。县所辖的十八社都是受汉族文化影响较深的高山族同胞,偶尔会有人种芝麻,其余大多以捕鹿为生,那些分散居住在高山的高山族同胞则只知道捕鹿。且当时苛捐杂税非常严重,除了缴纳供给朝廷的6.5万石粮食外,各社还被要求缴纳课银120两到600两不等,甚至还有官吏会趁机捞取油水、中饱私囊,百姓们的生活可谓举步维艰。

针对此面貌,周钟瑄主要采取三项举措:

其一,废除苛税陋规,在县衙勒石定例,通令全县只取上缴国库的正供,仅再收取一成损耗作为县衙的工费,多余的不准妄自收纳。

其二,兴修水利、开垦土地,招募当地百姓依据地势开渠修堰,并教授高山族同胞如何种植稻谷、制作农具,还分发耕牛、种子,带领大家开垦种田。

其三,重视教育,在当地设立义学,聘请老师授课,教当地的高山族同胞学习官话,还挑选优秀者入学,为当地的文教事业作出重要贡献。

周钟瑄还重视辖区内的民族团结,主张抚绥安柔的政策,不支持以武力手段服众。

诸罗县城北边的大古柏山区,地处偏僻,由于交通不便,该地居民鲜少与外界接触,过着十分原始闭塞的生活。康熙五十五年(1716),大古柏山区高山族同胞的部落“阿莫”(大头目),听闻周钟瑄亲政爱民、体恤民情,便率领族内民众徒步来到县城,请求内附。周钟瑄见状十分高兴,不仅亲自接见阿莫,以酒肉相款待,还授予衣冠,对其再三抚慰。如此礼遇,也令阿莫十分感动。之后,阿莫便陆续将其部民三千人迁往县城的近郊居住。周钟瑄则悉心为这些少数民族移民选择平地予以安置,分授田地,赠送农具,还教会他们耕作技术,使其得以安居乐业。周钟瑄将此事记录写为《生番归化记》,并将之载入《诸罗县志》中。

在周钟瑄的治理之下,昔日的荒地废土都变成了良田沃土,民众生活得到极大改善,百姓们为表达对他的感恩之情,将其所主持修建的堰塘命名为“周公堤”。直到康熙五十六年(1717),周钟瑄升任山东高唐知州,方才离开台湾。周钟瑄在诸罗县3年,劳苦功高,当地百姓依依不舍,更为之立祠塑像表示纪念,每逢其生辰还要举行演剧等盛大活动,用以庆贺赞颂周钟瑄的功绩。

面对离别,周钟瑄亦是万般不舍,他写下《罗山志别》(诸罗,又别称罗山)一首,诗曰:“从宦无功已自羞,那堪别绪更绸缪。简书祇许三年住,去志难将十日留。重叠云山当客路,迷离烟树绕新愁。牵衣稚子痴于我,错把周侯作细侯。”虽然只有匆匆的3年时光,但他已与当地百姓结下深厚情谊,更自愧在任时为民生所作还远远不够。

如今,在台湾嘉义市城隍古庙的正殿,不仅供奉着城隍、妈祖等诸多神像,周钟瑄的神像亦位列其中,300多年来香火不辍。值得一提的是,自2006年起,嘉义市政府还专门设立了“周钟瑄纪念日”,并于每年举行秋祭大典、“周钟瑄论坛”研讨会等系列活动,以缅怀这位从贵州不远万里而来的清朝官员。

康熙五十九年(1720),周钟瑄升任为吏部员外郎。然而不久之后,他的仕宦之路又迎来了转折点。

康熙六十年(1721),台湾朱一贵起兵反清。动乱平息之后,朝廷选派官员赴台安抚民众,周钟瑄因之前治台有方、为当地少数民族和汉人民众所信服,得到闽浙总督满宝和巡抚黄国材的举荐,再次奉命就职台湾。

第二次赴台的周钟瑄,以员外郎之职管理台湾知县事务,他留心于安抚民众,并认为“宜宽以柔待之,未可操切”,当时闽浙总督满宝想要缉拿朱一贵的余党80余人,周钟瑄极力反对一网打尽;巡抚黄国材想要重新勘测田亩,周钟瑄则指出台湾才刚刚平定,不适合再叨扰百姓,又请求修建台湾木城,上级不仅应允了他的建议,还对他更加欣赏,不久后周钟瑄便因功升吏部郎中,仍履行知县职权。

治理荆州 百姓夸赏

雍正三年(1725)十月,巡台御史禅济布密折参奏,指责时任台湾县知县的周钟瑄有贪赃枉法之事。雍正四年(1726)初,周钟瑄被解职,在台家产亦遭查封,直到雍正七年(1729)二月初八,史贻直等人联名上奏,汇报最终的审理结果,排除了周钟瑄贪污的罪名,此案方才终结,而获得澄清的周钟瑄,被改任为湖北荆州知府。荆州旧有商当的陋规,周钟瑄到任后便将其革除。

彼时高唐州仓谷亏空十分严重,当地的18名官员皆被降级,曾任高唐知州的周钟瑄因此受到牵连,世宗皇帝特令其降级留任视事。很快,留任荆州的周钟瑄平反了监利县万三女一案。万三女幼时父母双亡,弟弟才刚满10岁。父亲去世前留下了十余两黄金,三女的伯母向其索要不成,便强行抢夺、害死了万三女,还诬陷她偷盗钱财而报案。

周钟瑄认为案件有冤情,重新勘察,发现万三女的脸色还如同生时那般,查明其伯母的罪行后按律判刑,为万三女平反昭雪,更赞扬了万三女虽年幼还能体恤幼弟的行为。周钟瑄得到了荆州百姓们的夸赏,还有了“铁面阎罗”的赞誉。

周钟瑄在荆州还有许多政绩,当时荆州仓廪空虚,周钟瑄便捐赠粟米三万石以充盈仓库;荆州的武庙狭小不如规制,周钟瑄便将之改建,又奏请上官,为关帝的守墓子孙廪生关朝泰求得五经博士的称号,并得以世袭。

雍正十一年(1733)六月,江陵决堤江水泛滥,当地百姓乡绅都说夏秋之际水势浩大不能立即治理,周钟瑄听从了民众的意见,却遭到总督迈柱以“玩忽职守,不筑堤坝”参本弹劾。圣上命令周钟瑄出资修补重筑,堤坝长三百六十丈,高一丈七尺,下广十六丈,上广四丈,共花费银子8500余两,耗时近3个月方才修成,后来当地百姓便将此堤坝命名为“周公堤”,用来感念周钟瑄的恩德。

然而不幸却接踵而至,周钟瑄因为“荆关税务耗米案”被参奏,耗时数年方才判决定案,他被发往军台(清代边疆邮驿)效力。

乾隆八年(1743),已经72岁高龄的周钟瑄离开荆州,街道上全是为其送行的百姓,还为其塑像置于刘昆祠中祭祀,又特别为他建立周公祠以兹纪念。

乾隆九年(1744),周钟瑄的儿子周德明,以父亲年事已高为由,向朝廷乞求代替父亲戍守边疆,乾隆帝允许了周德明的请求。周德明效力期满之后,被任命为广东遂溪县知县,周钟瑄便又跟随儿子来到遂溪。在遂溪六年,后来请终养奉,周钟瑄才终于回到贵州老家安享晚年。

喜文工诗 修志传世

周钟瑄年少时即有文才,一生喜好且工于诗文,《(道光)贵阳府志》曾道:“康熙间贵阳之能诗者,(潘)驯、(江)闿而外,唯钟瑄能与周起渭颉颃。”

《清史稿》曾评价周起渭:“诗才隽逸,尤致力于苏轼、元好问、高启诸家。贵州自明始隶版图,清诗人以起渭为冠。”认为周钟瑄可以与广有诗名的周起渭相媲美,可谓对他诗歌造诣的充分肯定。

周钟瑄著有《松亭诗集》六卷,共收录诗歌700余首、赋2首。清乾隆时期贵州籍文人傅玉书辑《黔风鸣盛录》,选其诗颇多。

史书载周钟瑄还著有《读史摘要》《遏云斋诗集》《诸罗县志》《生番归化记》等作,他所作诗歌除上文提到的《罗山志别》,其流传的《北行纪》《望玉山》《番戏》等诗,都与他在台湾任职的经历息息相关,诗中如“晓岚高捲日初生,一片晴光照眼明”“天低海阔竟何有,环山叠裹如群峰。坡陀巨麓一再上,划然轩豁开心胸”等句,栩栩如生地描绘出了台湾省壮阔而别致的山光水色,而“我来经过聊纪载,惭非椽笔愧雕虫。他年王会教图此,留此长歌付画工”亦表达出周钟瑄希冀为国家记录下台湾壮美山川之貌的愿望。

最值得一提的是,周钟瑄主修的《诸罗县志》乃是台湾最早的一部地方县志,该志书始编于康熙五十五年(1716),刊印于雍正二年(1724),共12卷,包括封域、规制、秩官、祀典、学校、赋役、兵防、风俗、人物、物产、艺文、杂记等类目。

《诸罗县志》图文并茂,难能可贵的是,除了收录11幅山川图,县治、学宫图各一幅外,还特别编入了反映台湾少数民族习俗风情的10幅图画,既详实记录了诸罗当地的建置沿革、历史文化、地理环境、交通经济等情况,充满浓郁的台湾地方特色,又充分体现出周钟瑄“信今而传后”的编纂宗旨,为后世学人留下宝贵的地方文献研究资料。清末唐景崧在《澎湖厅志》序中曾感叹道:“台湾志存者,莫先于诸罗。”

乾隆二十八年(1763),周钟瑄卒于家乡骑龙寨,享年92岁。

据《贵阳府志》载:“钟瑄年九十犹手不释卷。每训子孙曰:独行不愧影,独寝不愧衾,我生平得力在此。”其中“独行不愧影,独寝不愧衾”一句,出自《宋史·蔡元定传》,用来形容日夜检查自己的言行,自觉毫无愧欠之处。周钟瑄借此表明自己一生为人行为光明磊落,问心无愧。

台湾学者连横在其所著《台湾通史》里曾特别为周钟瑄列传,称其“性慈惠,为治识大体”,虽然一生仕途坎坷,但所到任之处,皆能为百姓爱戴称颂,更被台湾民众供奉,可见无论于公于私,周钟瑄确实做到了躬身实践,无愧于心。

[作者单位_贵州省社会科学院历史研究所 本文为贵州省2023年度哲学社会科学规划青年课题“贵州地方志所见演剧史料辑录与研究”(项目编号:23GZQN01)阶段性成果]

来源:《当代贵州》2024年48期