张锳(1793—1856年),字又甫,号春潭,直隶南皮(今河北南皮)人,晚清重臣张之洞之父。道光二十年(1840),张锳授兴义知府,在此工作生活十余年。张锳对兴义府教育的主要贡献是设法为贫寒士子们筹集“膏火费(灯油费)”等教育资助,完善了从义学到书院,从宾兴到公车的整个科举考试的资助体系。

膏火减少 寒士求学难

道光二十二年(1841年),张锳到任兴义府知府后就面临珠泉书院经费不足的问题。

兴义府书院的建设可追溯到乾隆时期的南笼府。据乾隆《南笼府志》记载,南笼府书院始建于乾隆十二年(1747年),位于南笼府城北魁星山,因面临九峰,遂名“九峰书院”。后因其地狭隘,将书院搬迁至东门外试院之中,名为“珠泉书院”。嘉庆二年(1797年),珠泉书院毁于兵燹。嘉庆二十一年(1816年),将东门内昭忠祠改建为桅峰书院。道光十五年(1835年),知府谷善禾以十八先生祠增修书院,仍名为珠泉书院。

据张锳上报《详请变通书院章程稿》记载,珠泉书院经费来源为“棉花行抽收厘金”。棉花是兴义府重要的物产之一,《兴义府志》在《物产•货属》中将其列为首项。起初棉花利润较为丰厚,嘉庆十七年(1812年)时,售棉花银一两可以捐出二厘五毫作为书院经费,主要用于书院山长的津贴、生童的膏火费。“膏火”本指士子夜间读书所用的膏油灯火,后成为官府、学校发放给学生的临时奖赏或定期津贴的代称。清代膏火制度设立于雍正时期,目的在于辅助学校教学与推行考课教育(宗尧、邓洪波《教养分离:晚清学校“膏火”制度革废的历史考察》),进入书院学习的士子都有膏火补助。“清代书院的膏火奖赏制度......是对“寒士”的一种“补偿”福利,保障了科举选士的公平性。”(刘琪《清代书院的膏火奖赏——以助贫养士为中心》)发放膏火费资助寒士安心读书,是科举公平的重要举措。

在道光十六年(1836年)之前,棉花行抽取的厘金除满足书院各项经费外,还有盈余,“山长脩金及加增正副课、生童膏火并监院委员薪水各项外,尚能赢银三四百两”。由于兴义府城(安龙)距离省城、京城路途遥远,赢银主要用于“宾兴”“公车”。“宾兴”主要是士子赴贵阳参加乡试给予的经费资助,“公车”是士子赴北京参加会试给予的经费资助。道光十六年(1836年)后,棉花行利润逐年减少,难以维持书院膏火等各项费用,“每年所捐厘金尚难敷书院生童膏火”,导致“连年减课”,“宾兴”“公车”费用也逐年减少。

科举时代,贫寒学子若想走科举之路,要参加童试(各府内)、乡试(省城)、会试(京城),每一步都需资金支持。随着棉花行利润减少,资助士子的经费大幅减少,“原定宾兴银四百两,己亥科(1839年)减至三百两,庚子科(1840年)减至二百两。”,减幅三分之一。公车经费减幅更大,“原定公车银二百两,庚子科(1840年)减为一百八十两,辛丑科(1841年)减为一百二十两。”,减幅达40%。对于贫寒士子来说,自身没有经费来源,膏火费和其他科举考试费用的减少,直接影响了他们的科举之路。张锳在报告中表达了自己的忧虑,担心对寒士的资助越来越少,不利于“培文教而励单寒”。

筹集资金 科举全免费

张锳对寒士的境遇感同身受。他自幼父母早逝,家境贫寒,“艰苦卓绝”(《兴义府志》),令他深知寒士读书的不易。张锳的科举之路充满坎坷,六赴会试而不中,使他能深切体会寒士赶考的艰辛。在咸丰《兴义府志•学校志•试费》中,张锳感叹“自念一介寒儒,幸叨科第。回忆昔年赴试,艰苦备尝,况味依然如昨”。因此当他“一行作吏”,成为地方官员,“有不为寒士周筹而心不安者”,立志要做到“自童子试至乡会试,有款无费”。从发蒙读书到参加乡、会试,为寒士筹集学习及科举考试的资金,免除他们的后顾之忧,“俾寒士得图上进,共相琢磨”。

刚到任的张锳立即走访地方绅士,悉心筹划。寒士求学,要历经“义学到书院”的过程,义学是政府供贫寒子弟免费就读的学校,府一级书院主要供通过童试考取的生员(秀才)就学。义学、书院是地方教育的重要机构,是贫寒子弟求学的基本途径,张锳对此有深刻认识,他认为“义学与书院相表里,有义学,以端蒙养;有书院,以教成材”。兴义府原有义学4所,为保障更多贫寒子弟能入学,张锳又增设两所义学,兴义府义学达6所。

随着棉花行利润减少,义学、书院经费减少,加上前任知府任意克扣,“乡、会试费克扣亏短,多士颇有怨言”(《兴义府志》)。张锳在教育上不打折扣,要求“不准尅减分毫”,必须保障教育经费。因此他决定将棉花行的厘金专门用于义学、书院经费,“于棉花行内,岁拨银三十两,连旧有田谷,分为六堂义学延师之资。又按月拨银一两,分作背书奖赏。其余厘金,专供书院经费。”至于岁试、科试的考试经费,张锳得到兴义府士绅的大力支持。安龙人景寿春是嘉庆十五年(1810年)举人,此后一直未考中进士,与张锳境遇相同。景寿春关心桑梓,任丹徒知县时捐银五百两,修复兴义府城内文庙。署通州知州时,又捐银两千六百两购买田地作为岁、科试卷田,捐银千两作为乡试试卷应试费用。

据《贵州通志•人物志》,景寿春于道光六年(1826年)经“大挑”一等以知县用,历任江苏督粮同知、镇洋县知县、长洲知县、通州知州、徐州知府。道光二十二年(1842年)鸦片战争事起,景寿春率乡勇防堵,“卒于官”。

按照规定,“文武童生入学应备覆试卷册及学官贽仪”,但对于寒士来说,这点试卷费和给学官的礼品费都很难拿出来。张锳深知寒士之苦,“贫者尚苦之”,决定这点费用也不让寒士们出。他“于庙工余银内拨银二千两,发铜铅肆生息,月息银一分五厘,岁收银三百两,以百两为育婴堂经费外,以二百两供学官,永免贽仪、册卷诸费”(《兴义府志》)。

兴义府士子参加乡、会试所需“宾兴”“公车”费用每次银600两,张锳细心谋划,“查府学旧有存商生息银500两......庙工捐项余银内拨银1000两......以上本银1500两岁收生息银300两,以十年计之,共得息银3000两。按正科3次需银1800两,即遇恩科两次,亦足敷用”(《兴义府志》)。一切努力都是为了让贫寒士子“自发蒙至中进士,从师赴试有款无费”。

兴义府人严以正在《修兴义府南路碑》中所记张锳到任后所做六件实事“建试院、修书院、严课试、增经费、培招堤、开水道”,前四件都与教育有关。据张锳之子张之清所撰《赠公行状》,张锳在兴义府建成了科举考试的完整资助体系,贫寒学子只要能读书,全部免费,“义学、卷田、宾兴、公车,诸色目,使府人自束发受书,以至成进士,不用一钱。”士子们只管安心读书,“奋志潜修,文风益蒸蒸日上”。

修府试院 劝学人才兴

兴义府试院是兴义府所辖地区童生参加院试(考取秀才资格)及岁试、科试(考核生员学业)的考试机构,是兴义府人文发展的象征。府试院始建于雍正九年(1731年),位于兴义府署右侧,嘉庆六年(1801)后改建于城东北三里。张锳到任兴义府时,府试院已多年未加修葺,破旧不堪,号舍不满五百,不敷使用,加之离城太远,士子考学极为不便。张锳决定在“府城内旧东门直抵北城墙”购地近10亩,用于迁建兴义府试院。为筹措建设经费,张锳率先捐银1000两,府辖各厅、州、县官绅纷纷捐款,前后共捐银达三万余两。从道光二十二年(1842年)三月动工,至当年九月,半年时间,府试院即修建完成。新试院工程浩大,号舍可容纳1200余人,焕然一新。

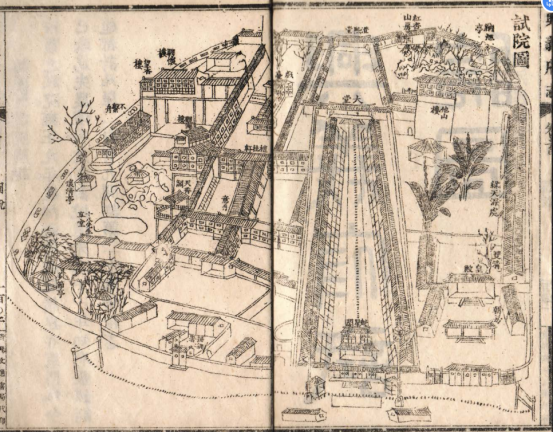

咸丰《兴义府志》载张锳建兴义府试院图(图片转引自唐保华《张锳年谱长编》)

新修的兴义府试院正好位于安龙乡贤李贤经、李琼英祖孙旧宅处。李贤经是雍正八年(1730年)庚戌科进士,是安龙历史上第一个进士,改翰林院庶吉士,散馆授检讨,历任山西道、陕西道和山东道监察御史。御史有“闻风言事”的职责,据《清实录》记载,李贤经建议皇帝将琐屑细务交由下级官员办理,对皇帝政务处理权进行限制,被学界认为是中国近代观念的萌芽。李琼英是举人,早在道光六年(1826年)张锳初到贵州任职时就与其相识。李琼英曾任思州府教授,后任职贵山书院,诗文造诣深,著有《旨远集》,终老贵阳。安龙的李氏旧宅年久失修,张锳复建李氏故宅,因李琼英号他山,特名“他山楼”,以此纪念李氏,勉励学子以翰林李贤经、举人李琼英祖孙为榜样,在科举考试中能榜上有名,振兴家乡文教。

张锳用心良苦,在李氏故宅处建“植桂轩”。因为乡试在秋天举行,正是桂花开放之时,寓意兴义府学子在乡试中能“蟾宫折桂”。张锳在植桂轩处种植了6棵桂花树,十年后的咸丰二年(1852年),6棵桂花树全部开花,当年兴义府有4人在省城贵阳乡试中考中举人,另有张锳之弟考中顺天府举人。特别需要提及的是张锳之子张之洞考中顺天乡试第一名举人,时年仅15岁。考中举人数恰好与6棵桂花树数目相同,令张锳大喜过望,作《植桂轩记》。

张锳在植桂轩旁建了座“望杏楼”,会试在春天举行,正是杏花开放的时候,“望杏”寓意士子们在会试中能高中杏榜。咸丰二年(1852年)的喜事不止是6人中举,还有1人考中进士。《植桂轩记》一文记述咸丰二年春,“古杏吐花极盛”,安龙人景其濬考中进士。景其濬后任陕甘学政、河南学政、詹事府詹事、安徽学政等,官至内阁学士,是晚清著名收藏家,迄今其藏品流布世界。

修葺一新的兴义府试院(图片来自网络)

张锳为府试院所写楹联中也表达了对兴义府科举人才勃兴的企盼

卜地得居中,前凭玉案,后倚桅峰,独据山灵钟秀气;

凌云期直上,秋捷桂林,春游杏苑,都从棘院发先声。

张锳对科举的执着不是为了沽名钓誉,而是期望振兴地方文教,为国家培养人才,促进经济事业发展。在《植桂轩记》一文中,他坦言“夫吾人读书,岂仅为科名?科名者,事业之阶梯耳。余愿郡士联翩掇高第,居清要,为栋梁材,异日经济事业更越景叔、文正而上之。”王景叔名王祐,是北宋宰相王旦之父。日后张锳之子张之洞官至军机大臣,是晚清社会变革重要历史人物,与王旦颇有相似之处。

添灯助学 “加油”广流传

张锳的努力使兴义府的教育事业逐渐发展起来,产生了深远影响。据安龙县地方文史学者唐保华不完全统计,“自张锳出任兴义府知府(1840年)兴学重教以来,直至光绪三十一年(1905年)清廷下旨废除科举(兴义府于1909年举行了最后一次贡生选拔),原兴义府所辖地区(含今黔西南州及盘州市)涌现出文武进士6名、文武举人96名,另选拔各类贡生近300名。”

张锳是黔西南地区历史上承前启后的关键人物,正是他的苦心培育,带来了兴义府(黔西南地区)代代人文昌盛。

晚清时期黔西南的笔山书院名师荟萃,其中以开通贵州新学之风的原学古书院山长、黔中大儒雷廷珍和他的学生——冠绝京华的一代通才姚华、中国国会请愿第一人熊范舆最有名。他们受聘为笔山书院山长,将学古书院的新学之风带到黔西南,培养了新式人才。光绪三十年(1904年),留日归国的贵阳举人徐天叙出任笔山书院最后一任山长,带领13名学生赴贵阳投考新式学校——贵州通省公立中学堂,全部录取,排名前列,一时轰动全省,黔西南人才勃兴已初现端倪。

至民国时期,黔西南人才呈现异军突起之势,贵州唯一,全国少见,成为一种特殊现象。短短三十年间,群雄聚起,活跃于国内政坛,领一时风骚。据《盘江历史风云人物》记载,民国时期,黔西南州人物中产生了两个民国政府部长:军政部长何应钦(兴义人)、交通部长王伯群(兴义人);五个省长:贵州省长刘显世(兴义人)、袁祖铭(安龙人)、李晓炎(贞丰人),贵州代省长刘显潜(兴义人、刘显世堂兄),河南省代省主席刘燧昌(刘显世子);五个司令:黔军总司令王文华(兴义人、王伯群弟)、国民党十九兵团总司令何绍周(兴义人、何应钦侄)、起义将领国民党十九兵团副司令王伯勋(安龙人)、福州军区副司令杨滨(安龙人)、贵州西路纵队司令王海平(贞丰人);四个军长:国民革命军军长韦杵(安龙人)、国民革命军八十军军长王文彦、国民革命军第四军副军长陈弦秋(兴仁人)、北伐军第十军副军长何辑五(兴义人)。

位于安龙一中内的《原任兴义府知府南皮张公遗爱祠碑记》(图片来自唐保华《张锳年谱长编》)

人民感恩张锳为兴义府作出的杰出贡献,士绅为他树碑立传,著《原任兴义府知府南皮张公遗爱祠碑记》,记述他全心教诲士子的事迹,“郡人秀异有志者,每于课试书院,日集于一堂,论学谈艺,课卷皆手评定之,或召入署,从容款接而教诲之。我郡处僻,艰得师友、图书,自沐公教,鼓舞摩厉,才俊辈出,文化之兴,公之力也。”(《安龙县志》)普通民众则口口相传他为贫寒士子无私付出,日日“添灯油”劝学的故事。时过境迁,张锳的故事在安龙、在黔西南、在贵州乃至全国流传至今。

黔剧《知府添灯油》剧照(图片来自网络)

作者简介:

赵青 贵州省社会科学院文化研究所研究员、贵州省黔学研究院研究员

钟庆 贵州乡贤文化研究中心研究员

本文系黔西南州社会科学院界联合会委托课题《“加油文化”内涵特征及践行路径研究》阶段性成果