所属图书:贵州法治发展报告(2024) 图书作者:吴大华

摘要:通过对贵州基层法院民事诉讼中诉辩审三方运用指导性案例的实证分析发现:诉辩审三方都不同程度引述指导性案例作为诉、辩、裁理由,案件承办人员主动引述的规范性最高,原告引述的规范性比被告...

关键词:民事诉讼指导性案例运用规范性应用空间

自2005年发布的《人民法院第二个五年改革纲要(2004~2008)》(法发〔2005〕18号)提出“建立和完善案例指导制度,重视指导性案例在统一法律适用标准、指导下级法院审判工作、丰富和发展法学理论等方面的作用”,最高人民法院(以下简称最高法院)相继出台《最高人民法院关于案例指导工作的规定》(法发〔2010〕51号)、《最高人民法院关于做好案例指导工作的通知》(法明传〔2011〕197号)、《〈最高人民法院关于案例指导工作的规定〉实施细则》(法〔2015〕130号)、《关于推进案例指导工作高质量发展的若干意见》(法〔2021〕294号)等一系列文件,要求各级法院增强运用指导性案例的自觉性,严格参照指导性案例审理类似案件。[1]特别是2015年制定的《〈最高人民法院关于案例指导工作的规定〉实施细则》(以下简称《案例指导实施细则》)首次规定:“在办理案件过程中,案件承办人员应当查询相关指导性案例。在裁判文书中引述相关指导性案例的,应在裁判理由部分引述指导性案例的编号和裁判要点。公诉机关、案件当事人及其辩护人、诉讼代理人引述指导性案例作为控(诉)辩理由的,案件承办人员应当在裁判理由中回应是否参照了该指导性案例并说明理由。”这对法院案件承办人员在裁判过程中如何运用指导性案例、如何处置有关主体引述指导性案例作为控(诉)辩理由提出了明确要求。

最高法院领导指出,“每一份裁判文书都是向社会普法、宣传引领的载体”[2]。想要牢牢抓住审判工作质效提升这个“牛鼻子”,离不开在裁判文书中恰当运用指导性案例这一法院在司法实践中淬炼出来的重要“法治产品”。作为我国四级法院系统中机构数量最多、办案数量最多的基层法院,一直处于司法系统的最前沿,既是转型时期国家治权下沉的重要承接主体[3],又是司法审判工作高质量发展的强大基础,还是深入推进司法公开的主力军。鉴于基层法院办理的案件数量大、作出的裁判文书多,是观察指导性案例在司法实践中运用情况的有效“窗口”之一,故本报告以此为切入点,分析中国裁判文书网上公布的贵州基层法院民事案件裁判文书中含有“指导性案例”(“指导案例”)[4]内容的司法文书,研究诉辩审三方运用指导性案例情况并提出参考建议。

一 收集的相关民事案件裁判文书概况

笔者于2023年12月18日,在中国裁判文书网上通过下述操作,“案件类型”项选择“民事案件”,“地域及法院”项选择“贵州省”,“法院层级”项选“基层法院”,在“高级检索”栏下的“全文检索”项分别输入“指导性案例”和“指导案例”检索,分别录得全文含有“指导性案例”一词的裁判文书55份、含有“指导案例”一词的裁判文书38份,剔除其中全文既含“指导性案例”又含“指导案例”而被重复搜索统计的7份、非最高法院指导性案例意义上使用“指导案例”等不符合本报告研究主题的5份,实际分析81份。这些裁判文书总体情况如下。

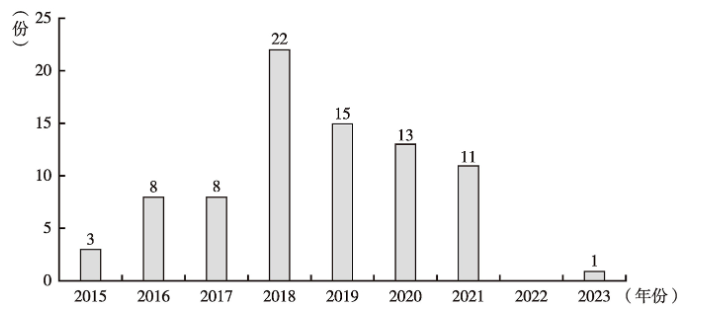

在裁判年份上,分布在2015~2021年和2023年,其中2015年3份、2016年8份、2017年8份、2018年22份、2019年15份、2020年13份、2021年11份、2023年1份(没有收集到2022年的),占比分别为3.70%、9.88%、9.88%、27.16%、18.52%、16.05%、13.58%、1.23%。2018年的裁判文书运用数量最多,之后逐年减少(见图1)。

图1 2015~2023年涉及指导性案例运用裁判文书

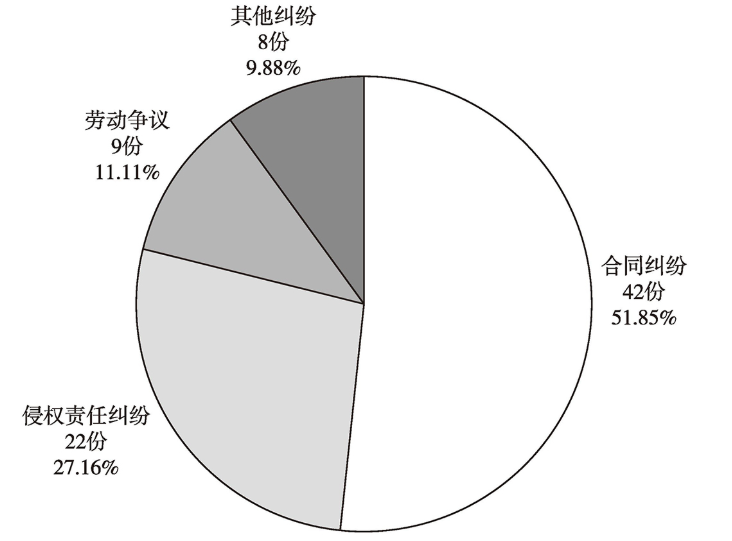

在案由划分上,涉及多种案由类型,其中合同纠纷42份,侵权责任纠纷22份,劳动争议9份,其他纠纷8份,占比分别为51.85%、27.16%、11.11%、9.88%。合同纠纷运用得最多,其次是侵权责任纠纷运用得也不少(见图2)。

图2 裁判文书案由类型

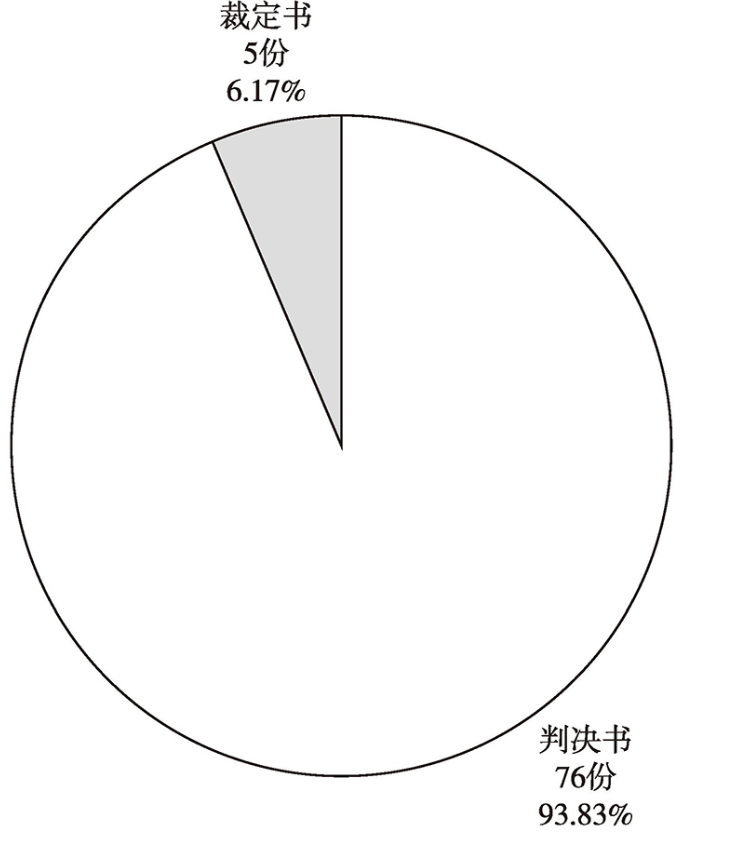

在文书类型上,既有判决书也有裁定书,其中判决书76份、裁定书5份,占比分别为93.83%、6.17%。运用指导性案例的裁判文书中判决书这一类占据了绝大多数(见图3)。

图3 裁判文书类型

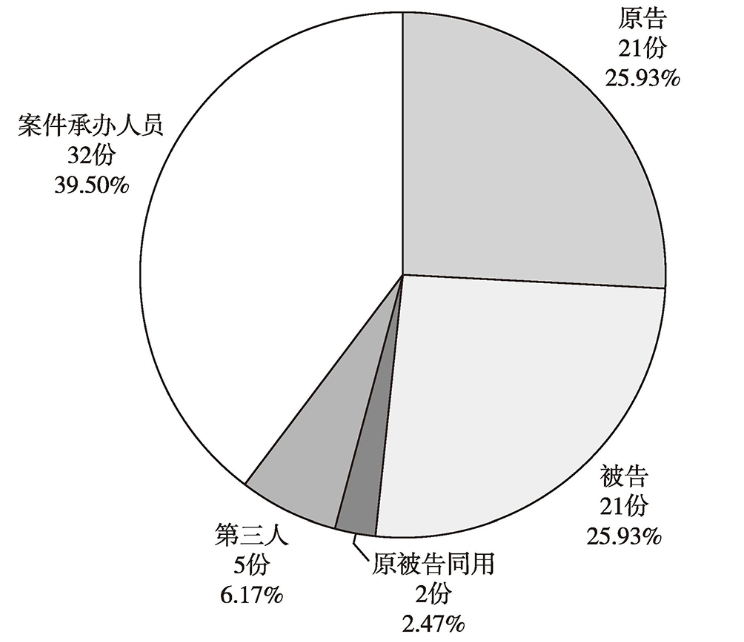

在运用主体上,仅原告(诉方)运用的21份(均为引述),仅被告(辩方)运用的21份(引述15份、否定原告所提案例为指导性案例6份),原、被告(诉辩)同时运用的2份(均为引述),第三人(辩方)运用的5份(引述3份、否定原告所提案例为指导性案例2份),法院案件承办人员(审方)主动运用的32份(主动引述27份、否定原告所提案例为指导性案例5份),占比分别为25.93%、25.93%、2.47%、6.17%、39.50%。案件承办人员主动运用的最多,辩方运用的占据第二,诉方运用的相对少些(见图4)。

图4 指导性案例运用主体

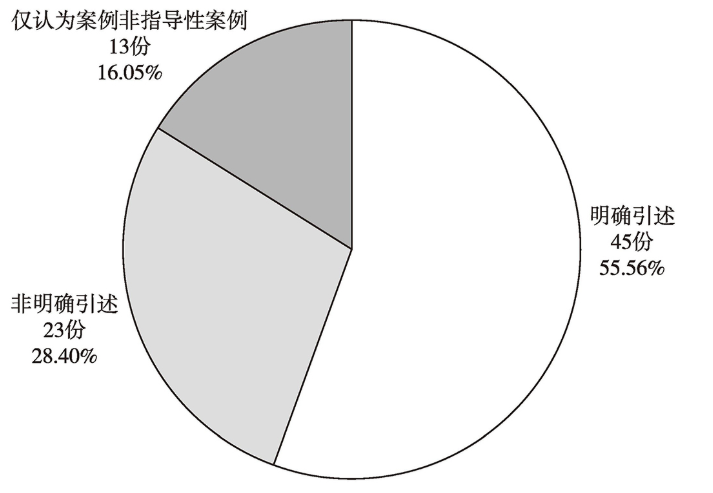

在引述准度上,明确引述(写明指导性案例名称或编号)的45份(原告16份、被告2份、案件承办人员27份),非明确引述(模糊引述最高法院指导性案例和误将非最高法院指导性案例作为最高法院指导性案例引述)的23份(原告5份、被告13份、第三人3份、原被告同引2份),仅认为案例非指导性案例的13份(具体分布见上文运用主体一段),占比分别为55.56%、28.40%、16.05%。属于明确引述的超过半数,但非明确引述及其他运用的比例也不低。在明确引述类别中,法院案件承办人员(审方)数量最多,原告(诉方)也不少,被告(辩方)很少;而在非明确引述类别中,被告(辩方)数量超过原告(诉方)数量。综合这两类别来看,原告(诉方)引述质量要高于被告(辩方)(见图5)。

图5 指导性案例引述准度情况

二 原告在诉讼中引述指导性案例情况

从收集的裁判文书看,属于原告在诉讼中引述指导性案例或者将案例当成最高法院指导性案例引述使用的有21份,其中又可以分为明确引述和非明确引述两种类型,前者有16份,后者有5份,分别占比76.19%、23.81%,原告的引述大多数都是明确的。

(一)原告明确引述指导性案例

1.原告明确引述指导性案例的分布

16份原告在诉讼中明确引述指导性案例(提供指导性案例名称或编号)的裁判文书,按照案涉领域引述次数(数量)从多到少的排序,与消费购物争议有关的引述情况为:引述第23号指导案例的2份,[5]引述第60号指导案例的2份,[6]同时引述第23号和第60号指导案例的2份。[7]与交通事故责任争议有关的引述情况为:引述第19号指导案例的4份,[8]引述第24号指导案例的2份。[9]与劳动纠纷有关的引述情况为:引述第18号指导案例的1份。[10]与疑似恶意串通有关的引述情况为:引述第33号指导案例的1份。[11]与被告疑似虚假诉讼有关的引述情况为:引述第68号指导案例的1份。[12]与诉讼主体资格有关的引述情况为:引述第150号指导案例的1份。[13]

2.案件承办人员对原告明确引述指导性案例的处置

对原告明确引述指导性案例的情况,不同法院不同案件承办人员在裁判文书中给予了不同的处置。

有6份裁判文书对原告明确引述的指导性案例进行了回应,分别是(2016)黔0222民初2310号、(2016)黔0222民初2312号、(2016)黔0222民初2313号、(2016)黔0222民初2315号、(2017)黔0113民初795号、(2018)黔0602民初3278号民事判决书。这6份有所回应的裁判文书,在裁判结论上都支持或者说部分支持原告诉讼请求,然而都不是在裁判理由中进行回应,而是在证据认定中以“与本案不具有关联性,本院不予认定作为本案定案依据”的类似用语对所引述指导性案例加以排除。对规范应用指导性案例而言,这类处置方式可谓令人惋惜。这些案件在基本案情和法律适用方面与引述的指导性案例相类似,是可以做到规范回应的。比如,在合并审理作出的(2016)黔0222民初2310号、2312号、2313号、2315号民事判决书中,都在证据质证部分认定:“最高法发布的第五批19号指导性案例,判例不能作为判决的依据,该证据与本案不具有关联性,不能作为认定本案事实的依据。”在此处作如此认定,反映出对指导性案例应用存在一些误读。综合这些案件中云南某汽车销售服务有限公司提供该公司其他车辆的临时号牌给周某某上路行驶其新车情况,与第19号指导案例的机动车套牌案情相当,在该案情部分基本可以判定为类似案件,可以在裁判理由部分进行回应并参照作出判决。虽说最后的法律适用和判决结果倒是与第19号指导案例基本类似,但令人遗憾地“浪费”了数次规范应用指导性案例的机会。

有10份裁判文书对原告明确引述的指导性案例未予回应,包括支持或者部分支持原告诉讼请求但未对其引述予以回应的4份,分别是(2017)黔0103民初1238号、(2018)黔0502民初7426号、(2020)黔0181民初4966号、(2020)黔0303民撤5号民事判决书;未支持原告诉讼请求亦未对其引述予以回应的6份,分别是(2016)黔0102民初5690号、(2016)黔0111民初3082号、(2019)黔0502民初179号、(2019)黔2301民初2114号、(2020)黔0121民初1628号、(2021)黔0102民初9138号民事判决书。

对照“案件承办人员应当在裁判理由中回应是否参照了该指导性案例并说明理由”的文件要求,这些处置中至少有三点不足需要注意:一是在数量分布上,有6份裁判文书进行了回应,有10份裁判文书未予回应,回应与未回应的占比分别是37.5%、62.5%。换言之,在数量上可以理解为对原告的明确引述超过60%的裁判文书未予回应。二是在裁判文书的时间上,做出回应的大都在2016~2018年。2015年《案例指导实施细则》已经明确要求回应,2021年《关于推进案例指导工作高质量发展的若干意见》再次强调“应当”回应,但从这种回应时间呈现的态势看,似乎基层司法实务中对此要求的执行越来越“无力”。三是在规范回应上,即使是作了回应的6份裁判文书,规范地做到在“裁判理由中回应”的一份也没有。相比没有任何回应,有回应无疑值得肯定,不过要是在回应时做到规范,那就更好了。这或许在一定程度上说明,有些法院案件承办人员对最高法院指导性案例相关规定不够熟悉或者理解不够,并未按规定进行相应的处置。

(二)原告非明确引述指导性案例

5份原告在诉讼中非明确引述指导性案例的裁判文书,包括模糊引述最高法院指导性案例和误将非最高法院指导性案例作为最高法院指导性案例引述两种情况。有4份裁判文书属于前者,都未明确列出所引述指导性案例名称或编号[14],而是仅仅简单诉称“根据最高法院指导性案例(指导案例)”云云。[15]有1份裁判文书属于后者,误把最高法院生效裁判案例当作最高法院指导性案例引述。[16]对这些引述,案件承办人员都未予以回应。从民事诉讼“谁主张谁举证”的角度看,对没有明确提供指导性案例名称或编号的,案件承办人员不予回应,其处置方式并没有违反指导性案例制度规定。

三 被告在诉讼中引述指导性案例情况

从收集的裁判文书看,属于被告在诉讼中引述指导性案例或者将案例当成最高法院指导性案例引述的有15份,其中也可以分为明确引述和非明确引述两种类型,前者有2份,后者有13份,分别占比13.33%、86.67%,被告的引述绝大部分是不明确的。

(一)被告明确引述指导性案例

2份被告明确引述指导性案例的裁判文书,案涉领域都与中介服务费支付纠纷有关,引述的都是第1号指导案例。案件承办人员对此的处置不一,1份裁判文书在证据质证部分而非裁判理由中以“对其证明目的不予采信”回应[17],1份裁判文书未予回应。[18]

(二)被告非明确引述指导性案例

13份被告在诉讼中非明确引述指导性案例的裁判文书,包括模糊引述最高法院指导性案例和误将非最高法院指导性案例作为最高法院指导性案例引述两种情况。有5份裁判文书属于前者,都未明确列出所称指导性案例名称或编号。[19]有8份裁判文书属于后者,误把最高法院生效裁判案例、最高法院公报案例、最高法院下设机构或工作人员的著作案例当作最高法院指导性案例引述。[20]对这些引述,案件承办人员也都未予以回应。

四 法院案件承办人员在案件审理中主动引述指导性案例情况

从收集的裁判文书看,属于案件承办人员在审理过程中主动引述指导性案例的有27份,都在裁判理由中列明指导性案例名称或编号,引述明确性比例达到100%,这是值得肯定的。其中,又可以分为引述并参照作出裁判、援引裁判要点(规则)认定争议事项、援引裁判观点审查管辖范围三种类型,分别有11份、12份、4份,分别占比40.74%、44.44%、14.82%。

(一)案件承办人员主动引述指导性案例的分布

27份案件承办人员主动引述最高法院指导性案例的裁判文书,按照案涉领域引述次数(数量)从多到少的排序,与关联公司人格混同及连带责任认定有关的引述情况为:引述第15号指导案例的12份。[21]与交通事故责任争议有关的引述情况为:引述第24号指导案例的6份。[22]与行政协议履行有关的引述情况为:引述第76号指导案例4份。[23]与公司解散条件认定有关的引述情况为:引述第8号指导案例的2份。[24]与消费争议有关的引述情况为:引述第17号指导案例的1份[25],引述第23号指导案例的1份。[26]与以物抵债(借款)协议效力认定有关的引述情况为:引述第72号指导案例的1份。[27]

(二)案件承办人员引述指导性案例并参照作出裁判

11份案件承办人员引述指导性案例并参照作出裁判的文书分别为:(2015)榕民初字第563号、(2017)黔0303民初3741号、(2017)黔0303民初4159号、(2017)黔0303民初4688号、(2017)黔2725民初2974号、(2018)黔0113民初860号、(2018)黔0303民初762号、(2018)黔0303民初2099号、(2019)黔0321民初6398号、(2021)黔0113民初5488号、(2021)黔2701民初6886号民事判决书。这些裁判文书较好地执行了指导性案例文件规定,是值得肯定的做法。比如,有案件承办人员引述第24号指导性案例,参照“交通事故的受害人没有过错,其体质状况对损害后果的影响不属于可以减轻侵权人责任的法定情形”裁判要点,在(2017)黔0303民初3741号、4159号、4688号和(2018)黔0303民初762号、2099号民事判决书中,对5个涉及交通事故责任承担的类似案件作出类似的裁判,保持法律适用的统一。当然,个别裁判文书有些美中不足或者说“画蛇添足”,原本在裁判理由里引述即可,但其却继续在裁判依据上援引,表述为“依照……最高人民法院指导性案例第15号之规定”,这就不符合《案例指导实施细则》第十条“各级人民法院审理类似案件参照指导性案例的,应当将指导性案例作为裁判理由引述,但不作为裁判依据引用”的规定。今后需要注意避免出现这种误用指导性案例情况。

(三)案件承办人员援引指导性案例裁判要点(规则)认定争议事项

12份案件承办人员援引指导性案例裁判要点(规则)认定争议事项的文书分别为:(2017)黔0203民初406号、(2018)黔0115民初5527号、(2018)黔2328民初1249号、(2018)黔2328民初1251号、(2018)黔2328民初1252号、(2018)黔2328民初1253号、(2018)黔2328民初1259号、(2018)黔2328民初1260号、(2018)黔2328民初1261号、(2019)黔0381民初715号、(2020)黔0115民初168号、(2021)黔0123民初1728号民事判决书。虽然在基本案情和法律适用方面,这些裁判文书判决的案件与援引的指导性案例有一定的差别,但是这些裁判文书都是援引指导性案例的裁判要点(规则)来识别认定诉辩双方争议事项,这类参考指导性案例裁判要点(规则)来审理案件的思路和做法是值得推广的。毕竟,在诉辩双方对争议事项定性存在分歧理解时,最高法院指导性案例的裁判要点(规则)说服力更强,双方都愿意接受最高法院对具体应用法律分歧问题的权威指导。这类运用形式,是在另一个维度上灵活运用指导性案例,拓展了指导性案例的应用空间,对执行指导性案例文件规定而言,可以说是一种既符合指导性案例的指导精神,也符合统一法律适用和司法裁判尺度价值追求的基层司法智慧。

(四)案件承办人员援引指导性案例裁判观点审查管辖范围

4份案件承办人员援引指导性案例裁判观点审查管辖范围的文书分别为:(2018)黔0303民初2151号、(2018)黔0303民初6373号、(2018)黔0303民初6374号、(2019)黔0303民初3144号民事裁定书。这4个案件涉及行政协议的履行,案件承办人员援引指导性案例,以不属于民事诉讼管辖范围为由驳回起诉,在思路上也是可行的。不过,需要注意的是,在援引第76号指导案例时,有的案件承办人员在裁定文书中认为“本案的情况与上述指导案例的情况一致”,然而指导性案例为萍乡市亚鹏房地产开发有限公司起诉萍乡市国土资源局不履行行政协议约定,是典型的“民告官”行政诉讼,而该案审查的是某市国土局开发区分局起诉贵州某福房地产开发有限公司和贵州某一房地产开发有限公司不履行行政协议,表面上看都是履行行政协议上的分歧,但实际上指导性案例认定的是行政机关是否履行协议,而该案需要认定的是两家房地产开发公司是否履行协议,将此两案判断为案情相当的类似案件,在表述上是不够严谨妥当的。尤其是该裁定文书还认为“原告应另行提起行政诉讼”,就该案的具体案情而言更令人无以适从。原告为行政机关(部门),被告为企业法人,基于行政主体始终作为被告是行政诉讼的一大特点[28],该裁定文书的建议,明显忽略了行政诉讼被告主体适格问题,认为原告应另行提起行政诉讼,那这个没有行政诉讼法规定依据的“官告民”行政诉讼怎么进行呢?这可以说是因失误而指错了解决分歧的路径。

五 其他运用指导性案例的情况

从收集的裁判文书看,除了上文三种运用指导性案例情形,还有18份属于其他运用情况,包括:诉辩双方都把同一个非指导性案例的生效裁判案例当成指导性案例运用[29],被告、第三人在诉讼中认为原告所提案例非指导性案例因而不具有参照作用[30],第三人模糊援引指导性案例支撑其主张[31],案件承办人员认为原、被告提供的指导性案例与本案无关联性[32],案件承办人员认为原告所提案例非指导性案例。[33]虽然有些运用不是引述或者援引指导性案例,但即便是用“不属于指导性案例”来否定对方提供的案例,也可以说是好现象。这说明,论及者对最高法院指导性案例具有参照裁判的拘束效力是有所了解的,当越来越多的人知道这一点时,对指导性案例在司法实践中能得到更多良好运用的期盼,就可以乐观一些了。

六 余论与建议

从前文的统计可以看到,在多达23份引述不明确的裁判文书中都是诉辩方引述不准,甚至个别诉辩人员在论及指导性案例时并无实际法律效果意义,给人的感觉是有点在“拉大旗作虎皮”。这些情况固然可能受指导性案例制度实施以前有学术论著或案例汇编使用了“指导案例”的一些影响,但应引起注意的是,这些案件中大多是执业律师代理的,按理这类群体应当对最高法院指导性案例及其制度规范具有相当程度的了解,但是从本报告收集的裁判文书情况看,事实并非如此。这一方面显示,诉讼代理人特别是执业律师需要更加严谨更为专业地引述指导性案例;另一方面也说明,法院系统在各类普法活动中还需要继续加大宣传普及最高法院指导性案例及制度的力度。

此外,还有一个现象也值得高度重视。在18份原被告有明确引述的裁判文书中案件承办人员都未能做到规范回应。这至少说明,一些法院案件承办人员对当事人及诉讼代理人引述指导性案例作为诉辩理由的,“应当在裁判理由中回应是否参照了该指导性案例并说明理由”这一规定的执行打了折扣。最高法院作为监督地方各级法院审判工作的国家最高审判机关,其制定的指导下级法院开展司法工作的规范性文件应当得到严格执行。以笔者之见,要在司法活动中实现前述严格执行,除了法院系统内的激励督导(要客观看到,尽管系统内监督运转有一定便捷效率但也存在人力物力资源紧张难以应付的局限),还需要不断推进司法公开,充分借助不耗费内部资源的外部监督(人民群众监督)发现法律适用、文件执行的不足,并及时采取应对措施解决问题,从而不断努力“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”。

参考文献和注释见以下链接