值此习近平总书记提出“绿水青山就是金山银山”理念20周年之际,贵州省社会科学院在2025年生态文明贵阳国际论坛上发布《全国“两山”转化指数研究报告(2023—2024年)》(以下简称“报告”)。

报告指出,2025年,既是习近平总书记提出“绿水青山就是金山银山”理念20周年的重要时间节点,也是恰逢我国生态文明建设进入承前启后、系统谋划“十五五”发展的关键节点。科学测度与评估“绿水青山”向“金山银山”转化的广度、深度与效能,不仅关系到对“两山”理论实践成效的客观检验,也有助于深化对新时代生态文明建设阶段性特征的认识,从而为谋划“十五五”时期生态文明建设提供支撑参考。

在“绿水青山”和“金山银山”评价指标体系构建上,报告遵循以下基本思路:第一,精准界定“两山”内涵,构筑评价体系的理论基础;第二,构建双维度评价体系,科学体现“两山”内涵升华;第三,聚焦“转化”关键点,严格筛选子系统指标;最后,保障评价公正性与可比性,审慎确定评价对象范围。其中,“绿水青山”评价指标体系由天蓝、地绿、水净和生物多样性等4大子系统构成,涵盖18项三级指标。“金山银山”指标体系由农林草经济、绿色工业、绿色智算、生态旅游、民生福祉5大子系统构成,涵盖16个三级指标。

图1 “绿水青山”评价指标体系的系统构成

图2 “金山银山”指标体系的系统构成

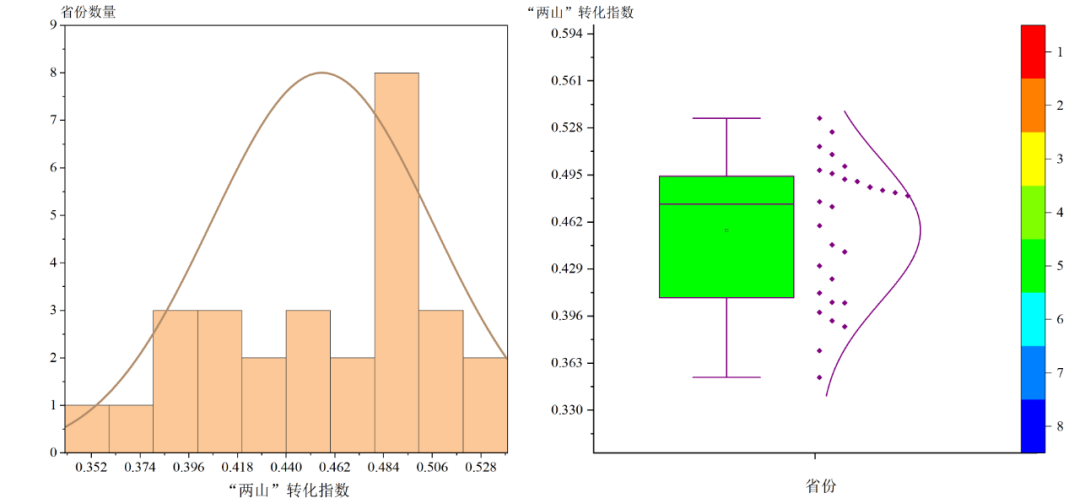

在对全国“两山”转化阶段判别上,报告指出:全国“两山”转化水平整体处于中度协调发展阶段。转化指数为0.4622,超过中度协调的下限阈值(0.4),资源环境基本保持在承载力阈值范围内,绿水青山向金山银山的转化具有一定的发展空间和潜力。从28个省份“两山”转化指数分布来看,有18个省份的指数高于全国平均水平(0.4447)。同时,大多数省份的“两山”转化指数聚集25%和75%分位数之间,指数位于0.410至0.495区间内。表明全国大多数省份在生态环境和经济发展的协调转化方面处于中等偏上水平。

图3 全国两山转化分布态势

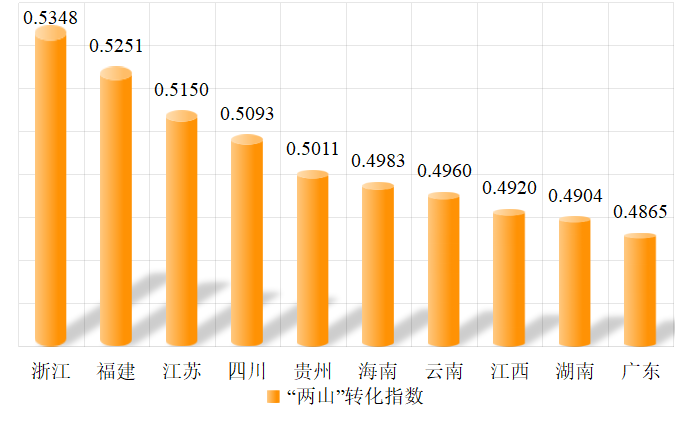

在分析省域层面“两山”转化情况上,报告指出:浙江以0.5348的转化指数位居榜首,紧随其后的是福建、江苏、四川、贵州、海南、云南、江西、湖南、广东等省份。这些排名靠前省份具备共同优势:一是生态本底优越且自然资源丰富。二是地理位置与气候条件优势明显。三是经济支撑或特色生态产业突出。排名靠后省份主要集中于我国北部及西北部地区,面临显著的客观制约:一是地理环境与生态条件先天不足;二是气候干旱、水资源匮乏;三是地理区位与发展要素受限。

图4 “两山”转化排名前10省份

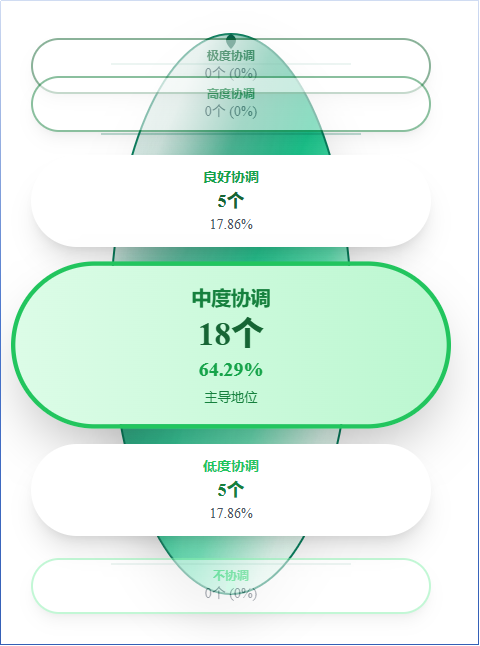

在“两山”转化层级分析上,报告发现:全国28个省份“两山”转化呈现典型的“橄榄型”结构分布,基础转化覆盖面较广而高阶转化能力不足,整体表现为良好协调、中度协调与低度协调三级梯度,尚未形成高度及以上协调层级。其中,中度协调的省份占主导地位,共有18个,占比为64.29%。而良好协调和低度协调的省份数量相等,分别为5个,占比17.86%。

图5 全国“两山”转化层级

报告指出全国“两山”转化空间态势存在4个规律和现象:(1)山地优势效应:具有山地丘陵地形的省份普遍在“两山”转化中表现突出,而平原地区优势不够突出,地形地貌对生态价值转化具有重要影响;(2)纬度递减趋势:转化指数呈现明显的纬度梯度效应,大致沿北纬30°线形成分界,南方省份整体优于北方省份;(3)内陆赶超现象:传统区位劣势的西南内陆省份如贵州、云南实现逆袭,排名甚至超过了部分发达的东部沿海省份,打破了“沿海必优于内陆”的传统认知;(4)经济发展与生态建设非同步性:经济总量较大省份“两山”转化指数排名并非都靠前,经济规模与生态转化效率之间并非简单的正相关关系。

报告认为,地绿、农林草经济以及绿色工业为大多数省份面临的3大障碍因子。全国在推动“两山”转化过程中面临的3个核心问题:一是生态本底支撑不足(地绿);二是初级资源转化效率低下(农林草经济);三是产业升级动能薄弱(绿色工业)。当前全国“两山”转化面临的关键瓶颈在于生态资源的转化链条不完善,转化机制有待健全。从生态资源的基础保护(地绿)到初级开发(农林草经济),再到高阶产业化转化(绿色工业),这一全链条体系尚存在明显短板。

报告指出,为实现“绿水青山”充分转化为“金山银山”,需通过强化生态修复以夯实本底根基、促进一、二、三产业融合激活初级资源价值、推动科技创新以驱动绿色工业跃升,从而打通“资源—资产—资本”的完整转化路径。这一过程不仅是经济发展的必然要求,也是实现可持续发展的有效途径。